虽然每月工资只有30元,每日工作时间长达10多个小时,但他不仅没抱怨,还常常抢着干活,抓紧时间向老师傅们请教。下班之后,马伟武还赶到夜校补习功课。终于,马伟武从学徒迅速成长为独当一面的技术工人,年纪轻轻就被擢升为厂长。

转眼间,马伟武入行11年。他觉得帮人打工始终出不了头,于是,24岁的他拿着9000块港币,辞职了。他买了几台总价不到2000元的手动式、脚动式机器,租了一个几十平米的小阁楼,工人、销售、送货、老板都是他自己。这就是1970年的力嘉。随着生意越做越大,马伟武不断将赚来的钱用来扩大自己的规模。70年代末,在香港鸿图道购置了新厂房,80年代初,力嘉在观塘、鸿图拥有上千平米厂房、数千工人。

80年代中期,香港土地成本高、招工难、劳工贵等束缚了力嘉成长的脚步。这时,中央在深圳召开全国经济特区工作会议,把深圳定为全国改革开放的“试验田”。听到消息后,马伟武马上前往深圳考察,并确定了横岗作为办厂地。“为何把钱砸到那些穷地方?”承受着别人的质疑,1986年,马伟武在毗邻深惠路的观音山脚下租用了一座600平方米的厂房,开始投入生产。

他的包装厂属于来料加工企业,那时有两大阻碍,一是本地劳动力几乎没有技术基础,都需要从香港带来技术人员手把手地教。二是原材料和成品都需要依赖交通进出口,而每逢雨天,深惠路就会淹水、堵车。所以,力嘉因为无法准时交单而损失过不少钱。

后来,经济特区的政策优势显现,内地市场需求旺盛,力嘉的年产值逐年创新高。马伟武乘胜追击,买下了观音山下10多万平方米的荒地,在1989年兴建横岗力嘉纸品大厦,随后又引进美国的瓦楞纸板生产线、德国印刷设备。当大量同行抢着“抢滩”深圳时,力嘉已经成长为行业的翘楚。

2008年,金融危机。危机之下,思索求变。危机之后,传统包装印刷业利润逐年变薄,土地成本变高、招工难、劳力贵等难题再次袭来,很多港商被动地选择到国外去寻找更低的生产成本。这时,62岁的马伟武作出了他认为迄今为止最有价值、最有意义的决定——主动出击,转型升级。

“我们创建产业园,一是为自己企业实现转型升级探索一条新路子;二是能为印刷业做一些力所能及的贡献。”除了对企业、行业发展的考量,这也是他认为需要肩负起的使命。“因为现在很少有人去了解中国的印刷文化,淡忘了那段辉煌灿烂的历史,力嘉起于此行,也应该承担振兴印刷文化的使命。”

2011年,力嘉对旧厂房进行转型升级改造,将印刷包装与文化创意相结合,创办深圳力嘉创意文化产业园。现在,每年园内接待游客数量已突破5万人次。

2014年,决定东莞桥头建立力嘉环保包装印刷产业园,这是力嘉在大湾区积极布局,深化战略转型的重要一步。

桥头镇坐落于珠江三角洲腹地,先后获得“中国环保包装名镇”“中国包装优秀产业基地”等称号,是华南地区环保包装行业技术创新和产业服务的重要窗口之一。

借助桥头的产业优势,力嘉投资达6.8亿,建设的一期园区占地160亩,同步打造10万平方米自动化生产基地及6万平方米创业孵化基地,吸引30余家印刷包装上下游企业入驻。

在50周年的庆典现场,马伟武宣布,桥头力嘉文化产业园二期预计在明年初动工建设,建筑面积达7万多平方米。

“我认为一个成功的企业家在做事要有魄力的同时,应该要慎于思、敢于行;而且要乐于创造,追求卓越;敢于冒险、创新;不要仅限于企业现状,要放眼企业的未来。”这是马伟武在2012年接受杂志采访时曾说过的话,而他,也一直在以这样的标准要求自己。

入行61年,马伟武从纸品厂的一个学徒,一步步成长为包装印刷行业的领航人。从香港到深圳,从深圳到东莞,他带领着力嘉从传统加工行业一路蜕变,到现在除了做企业,还兼顾为小微企业提供平台,为传承印刷文化提供空间。他坚持与时代同行,不断探索创新的路径,时刻对未来的发展充满着期待。

快递化妆品用的拉链纸箱

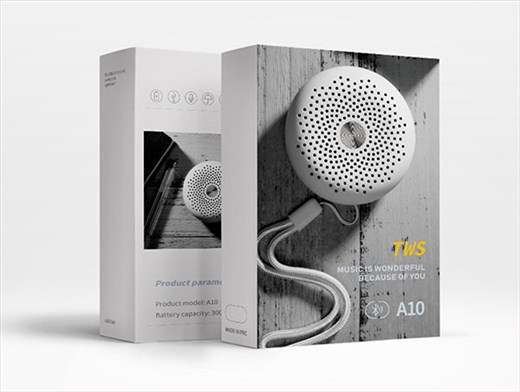

快递化妆品用的拉链纸箱 迷你蓝牙智能音箱包装彩盒设计定制

迷你蓝牙智能音箱包装彩盒设计定制 手机包装彩盒设计定制

手机包装彩盒设计定制 智能门锁包装盒设计定制

智能门锁包装盒设计定制